鼠疫有多可怕!

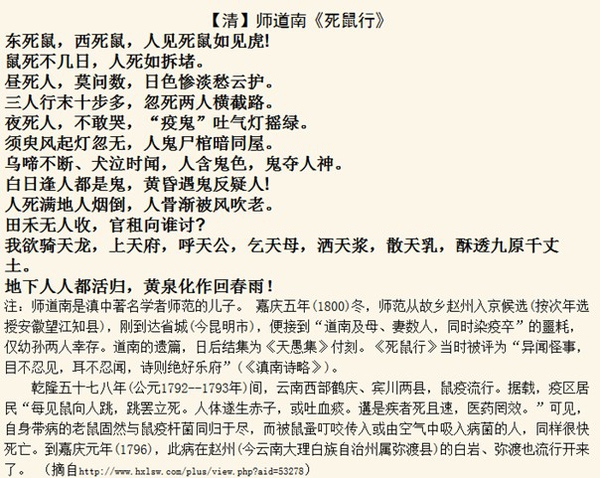

鼠疫,是病名。又名核瘟。是鼠疫耶尔森菌借鼠蚤传播的烈性传染病,致死率极高,人类历史上曾三次大流行。为广泛流行于野生啮齿动物间的一种自然疫源性疾病。在人间流行前,一般先在鼠间流行。鼠间鼠疫传染源(储存宿主)有野鼠、地鼠、狐、狼、猫、豹等,其中黄鼠属和旱獭属最重要。家鼠中的黄胸鼠、褐家鼠和黑家鼠是人间鼠疫重要传染源。

腺鼠疫潜伏期多为 2-8天,原发性肺鼠疫及败血症型鼠疫潜伏期为数小时至3天,曾接受预防接种者,可长达 9-12 天。起病急骤,有畏寒、发热及全身毒血症症状,可有呕吐、腹泻及身体各部位出血,亦可有呼吸急促、发绀、血压下降及全身衰竭等。临床分腺鼠疫、肺鼠疫和败血症型鼠疫,三个类型。

各具其特征性表现。

1. 腺鼠疫: 最为常见,除有发热和全身毒血症症状外,主要表现为急性淋巴结炎。病初即有淋巴结肿大且发展迅速,淋巴结及其周围组织显著红、肿、热、痛 , 于病后 2-4 日达高峰。腹股沟淋巴结最常累及,依次为腋下、颈部,多为单侧。若治疗不及时,淋巴结很快化脓、破渍 ,于3-5日内因严重毒血症、休克、继发败血症或肺炎而死亡。

2. 肺鼠疫: 可原发或继发于腺鼠疫。起病急,高热及全身毒血症症状,很快出现咳嗽、呼吸短促、胸痛、发生甘、咳痰,初为少量黏液痰 , 继之为泡沫状或鲜红色血痰 , 肺部仅听到散在湿啰音或胸膜摩擦音 , 较少的肺部体征与严重的全身症状不相称。常因心力衰竭、出血、休克等而于 2-3 天内死亡。临终前患者全身皮肤发绀呈黑紫色,故有 " 黑死病 " 之 称。

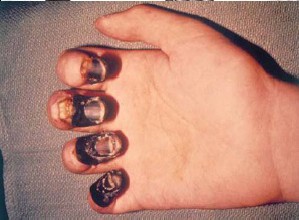

3. 败血症型鼠疫: 多继发于肺鼠疫或腺鼠疫,为最凶险的一型。起病急骤,寒战、高热或体温不升,谚妄或昏迷,进而发生感染性休克、 DIC 及广泛皮肤出血和坏死等,病情发展迅速 ,如不及时治疗常于 1-3 天死亡。

4. 其他类型鼠疫 如皮肤鼠疫、脑膜型鼠疫、肠鼠疫、眼鼠疫、扁桃体鼠疫等,均少见。

一、经验证明, 及时准确的诊断是降低病死率的关键, 在有特效药应用以来, 大多数死 者是因为诊断不及时或延误诊断造成的。因此, 除熟悉鼠疫的一般临床知识外, 需认真注意 以下几点。

1. 流行病学指征临床资料显示, 绝大部分患者源于疫源地动物鼠疫流行区, 往往是出现动物鼠疫猛烈流行时才波及人间。因此应注意患者的发病前的潜伏期(10天左右 ) 是否到过鼠疫区和与传染源接触的程度, 重点是有无被蚤叮咬的可能, 是否剥食可能染疫的动物。应在查明疫源地情况下, 掌握动物鼠疫流行状态, 注意情况不明的死角地区。

2. 注意特有的症状和体征在获得流行病学阳性资料并有类似鼠疫症状时, 首先要怀疑鼠疫, 诊查的同时即开始治疗。

3. 病原学诊断是关键鼠疫能否在人间造成大流行 , 首先取决于对首发病例的准确诊断。

二、鼠疫防治的长期性。目前, 我国鼠疫疫源地分布于地广人稀的草原和荒漠地带, 生态环境基本处于原始状态 , 因而动物鼠疫流行不受社会和自然因素的影响, 使鼠疫菌能在生物群落中世代交替, 繁衍不断 , 保证了动物鼠疫存在的持续性。只要鼠疫自然疫源地的存在 , 就有发生人间鼠疫的危险。因此鼠防工作不可放松。近代经济和科技迅猛发展的今天 , 无疑增大了鼠疫可防可治的力度, 难以再出现近代史上曾有过的历史灾难。但决不能忽视新形势下出现的危险因素, 如旅游业的发展, 家养猫、狗等宠物的人越来越多, 野生动物进入餐桌等, 人感染鼠疫的方式也多样化起来。我国防治鼠疫的历史经验证明, 党和政府的坚强领导及《传染病防治法》的实施是鼠疫防治工作的有力保证。

三、疾病预后:以往腺鼠疫的病死率自20% -70%不等,自应用抗菌药物后,病死率下降至5%左右。肺型、败血症型、脑膜型等鼠疫病人在未接受特效治疗时几无一存活 ,现在如果及早积极处理 ,则每可转危为安。

万山灭鼠为广大客户提供专业的灭鼠、灭蟑螂、灭苍蝇、灭蚊子、灭白蚁、灭飞虫的服务。咨询电话:84830158